汤芳写真考探索传统中国美学与现代视觉文化的交汇点

汤芳写真考:探索传统中国美学与现代视觉文化的交汇点

一、引言

在当今信息爆炸的时代,人们对于美的追求和审美标准发生了翻天覆地的变化。然而,随着数字技术的发展和社交媒体平台的兴起,一种新的审美趋势——“写真”开始悄然流行,它不仅影响了年轻人的生活方式,也为我们提供了一种新的视角去思考传统中国美学与现代视觉文化之间可能存在的情感联系。在此背景下,本文将通过对汤芳写真这一现象进行深入分析,以期探讨其背后所蕴含的问题意识、价值取向以及对两者关系的一种新理解。

二、汤芳写真之所以重要

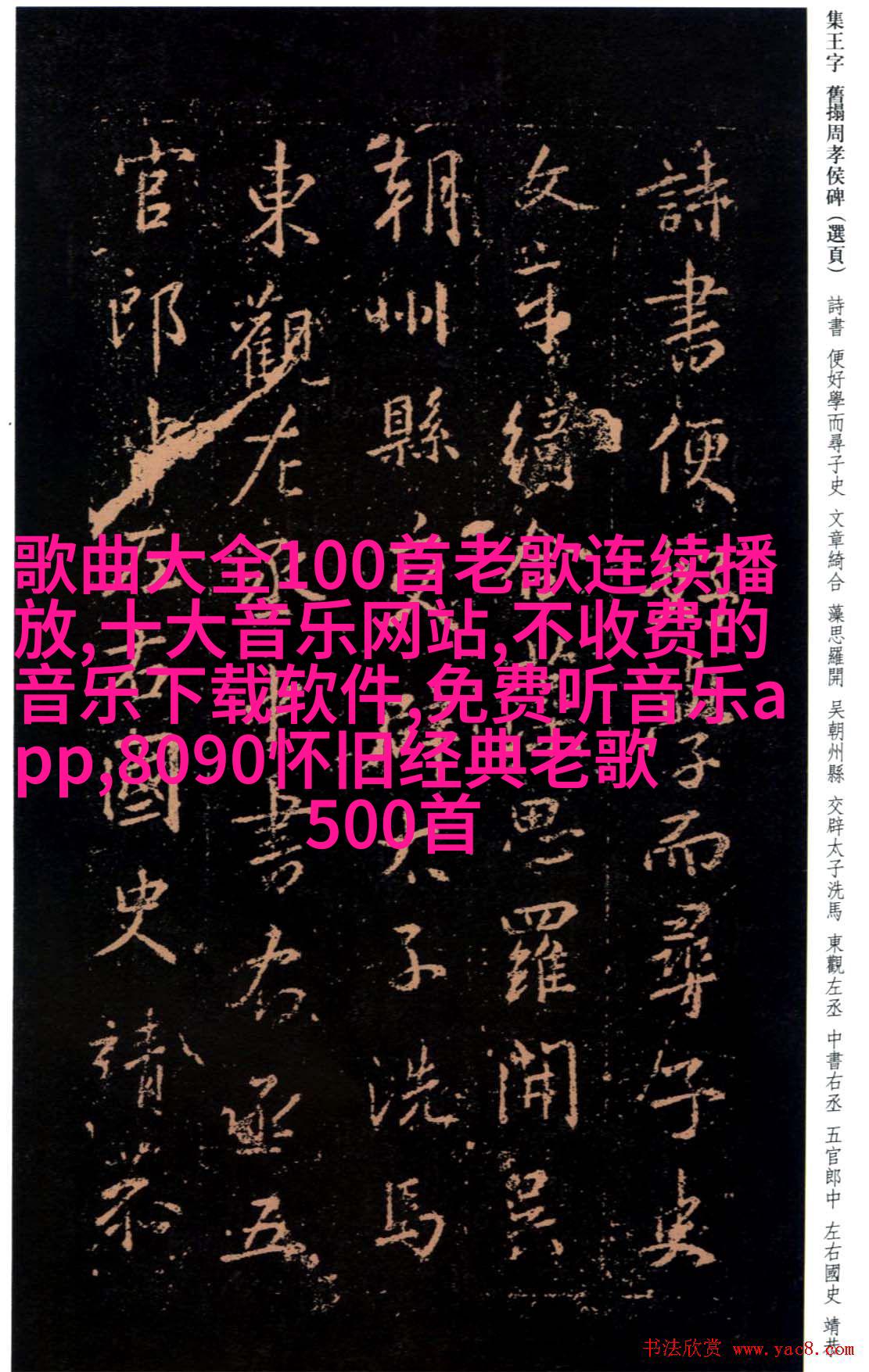

首先,我们需要明确什么是汤芳写真。简单来说,“照片”(photograph)来自西方世界,是一种使用相机捕捉光线成像于光敏材料上的艺术形式。而“写真”,则是指那些以照片为基础,但又融合了画家手法和心意,即既有摄影技术,又有绘画情感色彩的手工艺品。这两者的结合,为传统绘画艺术注入了新的活力,同时也使得西方摄影艺术受到东方绘画技巧和哲学思想的启发。

三、传统中国美学中的自然观念与实用性

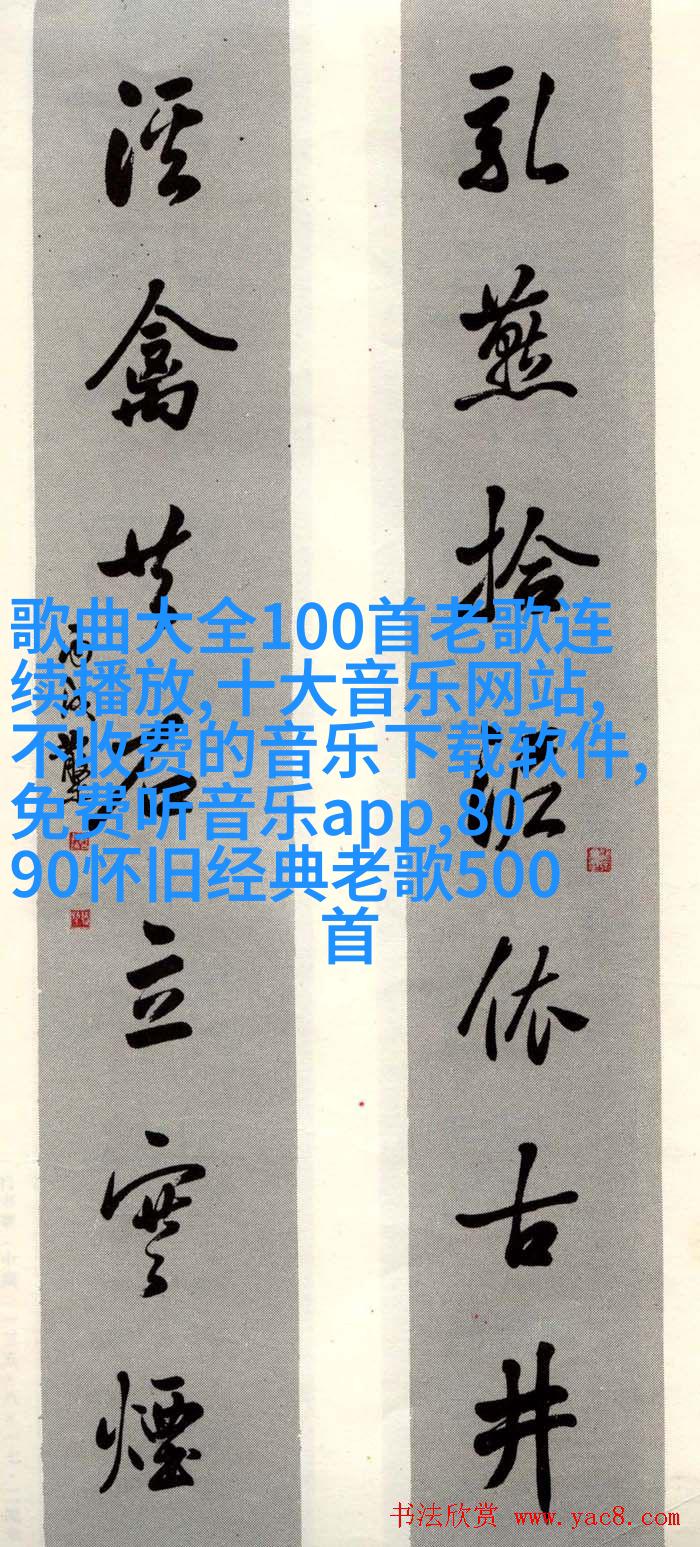

在古代中国,自然观念一直是文学创作乃至日常生活中不可或缺的一部分。“山水田园”、“春秋四时”的景物描写,不仅体现出对自然界赞叹之情,更透露出一种超越功利性的审美态度,这是一种基于人与大自然共存共荣的情感根基。这种情感根基,在今天仍旧能够被汤芳**写真所触动,因为它承载着人类对于宇宙间万物本质平等以及生命无限丰富多彩的情感需求。

四、现代视觉文化中的个性表达与交流欲望

而在现代社会,尤其是在网络时代,对个人独特性的追求成为一种主流趋势。在这个过程中,手机相机及其他智能设备极大简化了拍照过程,使得每一个人都能成为一名摄影师,无论身处何地,只需点击即可记录下瞬间。同时,这些工具也使得信息交流变得更加便捷快捷,从而促进了个性表达与交流欲望的大幅增长。这正好反映出人们渴望通过图像来分享自己的生活状态,以及寻找同类交流的心理需求。

五、汤芳**写真中的文化碰撞及其意义

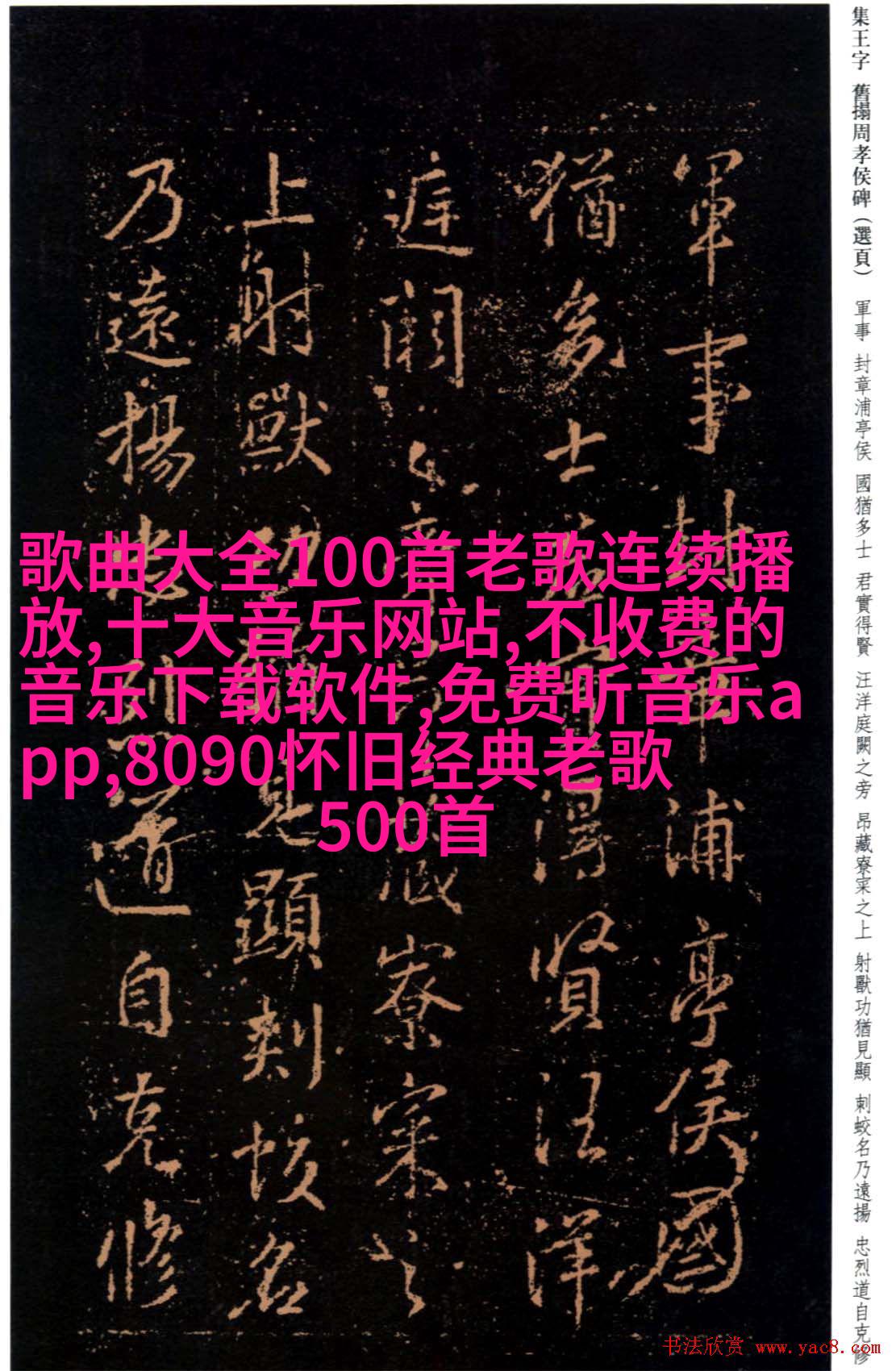

由此看来,当我们把“照片”(western photography, 西方摄影)这门外来的技术,与“真实描写”(真实主义, Realism)的精神相结合,就形成了一种特殊的人文关怀——这种关怀既包含对历史遗产尊重之心,也包括对未来可能性展望之想。在这样的背景下,“真正”的作品不再只是从事务上讲究完备,而更侧重于内涵上的深邃,那么,我们可以说:“真正”的作品就是那些能够跨越时间空间界限,让人产生共鸣,并因此获得内心深层次的情感满足。

六、中西文化互鉴下的新生代风潮

当我们回头看待这场关于"图片"如何走向"真实描写"并最终走向一个更加高级层面的自我表现形式时,我们会发现这是一个典型例子展示中西文化互鉴带来的创新结果。不论是通过微博还是Instagram,每一次分享都是自己内心世界的一个缩影,同时也是面向他人的呼唤,是寻找共同语言的一个努力。而这些行为,在一定程度上构成了一个全球化认知体系下的公民身份认同,它强调的是个人自由选择权利,同时也要求我们拥有责任担当我们的能力去选择适合自己的路程。

七、新世纪批判理论:解读图像语境里的政治经济力量

然而,如果要进一步探讨为什么这样一种具有普遍吸引力的风潮会出现,并且持续不断地推动着社会变革的话,那么就不得不提到马克思主义批判理论中的概念,如劳动价值原理。一方面,它揭示了资本主义生产方式内部固有的矛盾;另一方面,则涉及到了阶级斗争问题。当看到现在那么多普通人都参与到制作照片这一活动中时,可以推测他们正在参与到某种程度上的商品生产活动,而且这个活动正在帮助他们实现自我价值和社会身份的地位提升。当然,这样的行动还伴随着消费行为,因此它不能完全脱离经济因素去理解。

八、结语:从画像到图像,从文字到视频,从虚拟世界回到现实世界,再转回来—-我们的媒介环境已经经历过巨大的变化,而作为其中的一环,图片/视频/音频等媒介内容也在不断演变。但无论它们如何演变,其核心目的——即让用户产生某种感觉或者激发某些反应,都始终没有改变。如果说过去是一个关于‘’形象’’构建的事业,现在则更多是一个关于‘’故事’’讲述的事业;如果说过去主要集中于静态内容,现在则更倾向于动态内容;如果说过去主要依赖文字描述,现在则更多依赖图片/视频描述—-所有这些发展,都意味着人类认识世界方式跟之前一样不同。但同时它们也有很多共同点,比如希望通过不同的媒介来触摸灵魂,无论是否知道,有一点是不变的——任何媒介都是为了连接双方,将发送者想说的东西送达到接收端。